スポンサーリンク

こんにちは、重度障害児の母、たんぽぽ母ちゃんです。

お子さんが薬を飲まなければならなくなったとき、

甘いシロップもダメ、粉薬なんてもっと無理!

そんなお子さんは多いと思います。

今回は、

子どもの粉薬の飲ませ方〜最も効果的な方法は〜

子どもに粉薬を飲ませる方法は、結論から言うと、

理由は、薬は頑張って飲むもの、甘い食べ物は楽しんで食べるもの、と分けたほうが、お子さんが混乱しないからです。

下手に甘いものと混ぜると、甘いもの自体が嫌いになってしまうこともあります。

ただ、少量の場合や、

以下に、他の食品を使う場合のおすすめの飲ませ方を紹介しておきます。

◯他の食品と一緒に飲む方法

うちでも、他の食品でごまかす方法は、

- ゼリーに挟む

- チョコアイスに挟む

- バナナに挟む

•ゼリーに挟む

ゼリーに挟む場合、

ゼリーに挟む場合、苦い薬だと、ゼリーの水分に少し溶けただけで、

もしやる場合は、「おくすりのめたね」

チョコ味だと、苦味がいくらか気にならない感じがします。

まずスプーンに少量のゼリーを出し、その上に粉薬を入れます。

さらにその上にゼリーを乗せれば、上手に挟むことが出来ます。

•チョコアイスに挟む

チョコアイスは、食品を利用する中では、一番おすすめの食品です。

チョコアイスは、食品を利用する中では、一番おすすめの食品です。チョコアイスで薬を挟む方法は、冷たさと味で、苦味を感じにくくなります。

ちなみにうちの2番目の子は、チョコに目がなかったので、

難点は、アイスが溶けやすいので、

また、好きなアイスを味わおうとするため、

下の子は、2歳頃にためして「苦い〜」と言っていましたが、

•バナナで挟む

薄くスライスしたバナナに、薬を挟む方法です。

薄くスライスしたバナナに、薬を挟む方法です。薬は1番挟みやすいですが、噛んでしまうとジャリッとした食感があります。

3歳くらいになり、

バナナを潰したものをゼリーのように使えば、

凍らせたバナナに、牛乳、バニラエッセンス、砂糖を加えてミキサーすれば、バナナシェイクのようになりますよ。

しかし、障害のあるうちの子はこれもダメ。

しまいにはバナナの匂いも味も、

(5年ほどバナナ断ちをして、

うちの子の場合は、一緒に食べさせた食品は、薬が混ざっていない時にも、もれなく警戒するようになり、嫌いになってしまったのです。

◯粉薬をそのまま飲む方法

粉薬をそのまま飲むにも、少しコツがあります。

以下の2パターンを試してみて下さい。

- 薬に少量の水を加えて、ねって団子状にし、

お子さんのほっぺの奥に擦り付け、すぐに水で流し込む方法 - 10ccほどの水に溶いて、シリンジやスポイトで、

なるべく舌に当たらないように流し込む方法

①薬に少量の水を加えて、ねって団子状にし、

まず、粉薬に本当に少量の水を加えて、

それをお子さんの口の中、ほっぺの内側にこすりつけます。

なるべくほっぺの奥側、喉に近い場所にすると、

団子を付けたら、素早くシリンジやスポイト、

デメリットとしては、水分の調整が難しいことと、

うちの子の場合、この方法も口に手を入れられることが嫌で、暴れてしまいだめでした。

格闘しているうちに、薬の団子も落としてしまうんですよね。

おとなしい子なら良いのかもしれません。

②10ccほどの水に溶いて、シリンジやスポイトで、

食品に混ぜるのもダメ、団子もダメとなり、最終的に、うちはこの方法で飲ませていました。

まず薬の量に合わせ、ちょうどよく溶けるくらいの水で、

(一般的には薬杯を使うことが多いとおもいます。)

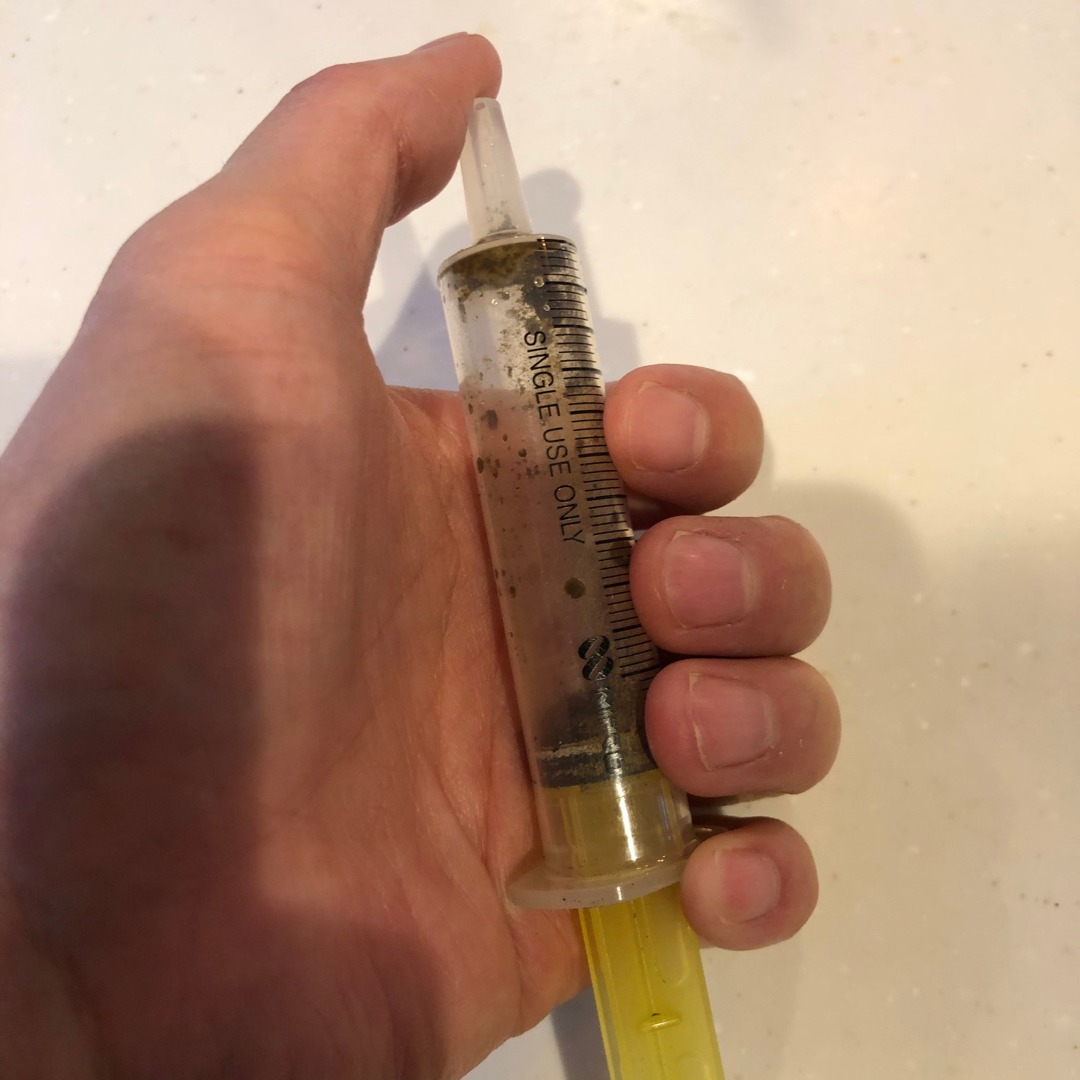

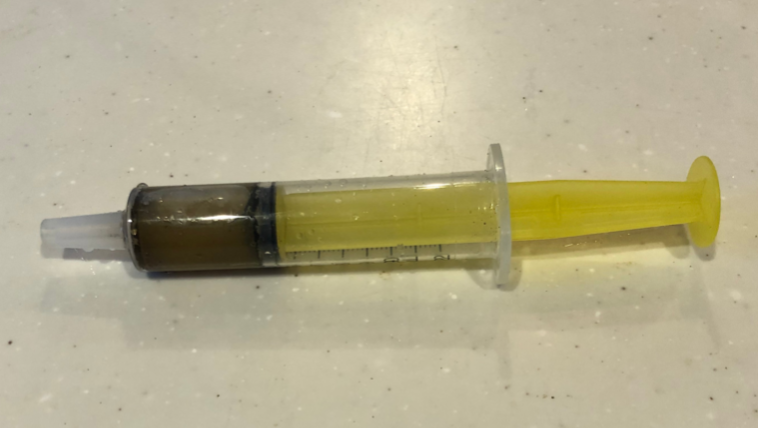

それを、スポイトやシリンジで吸い上げ、飲ませます。

飲ませる時は、舌の上ではなく、ほっぺの内側の、

注意点としては、

子どもが一回で飲み込める量は5ccくらいまでなので、

おまけ【我が家の薬の溶かし方】

補足として、うちの場合の薬の溶かし方を紹介しておきます。

服薬の量が多い、

うちでは、薬杯を使わず、シリンジだけを使用します。

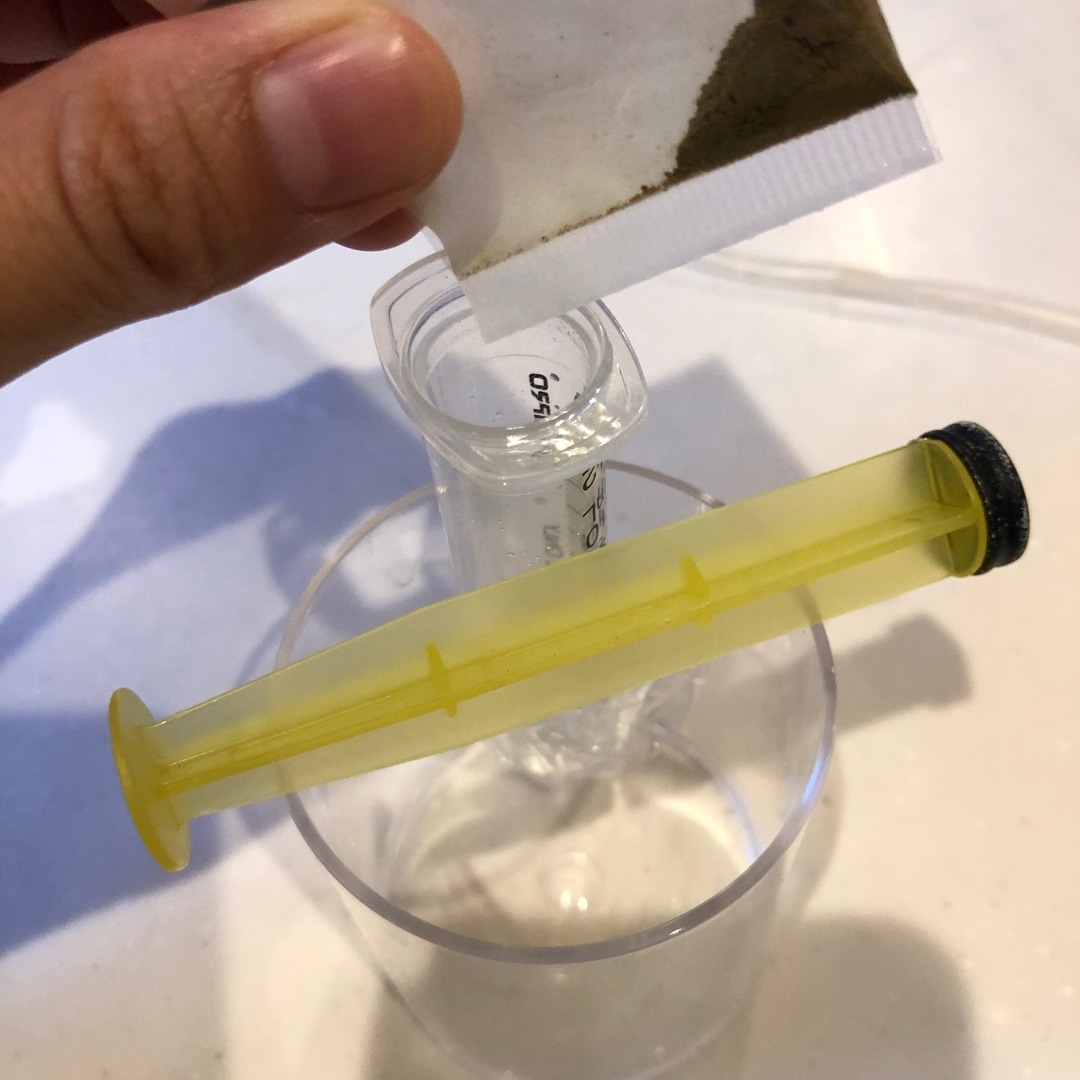

①まず、シリンジで水を吸い上げ、押し出します。(

※先端にラップなどをしておくと、こぼれず便利です。

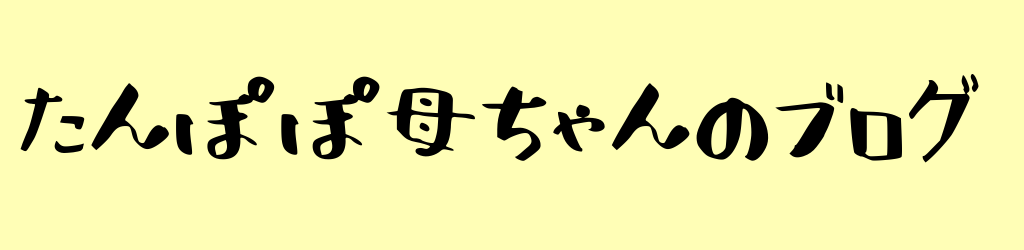

②シリンジが真っ直ぐ立つように置きます。

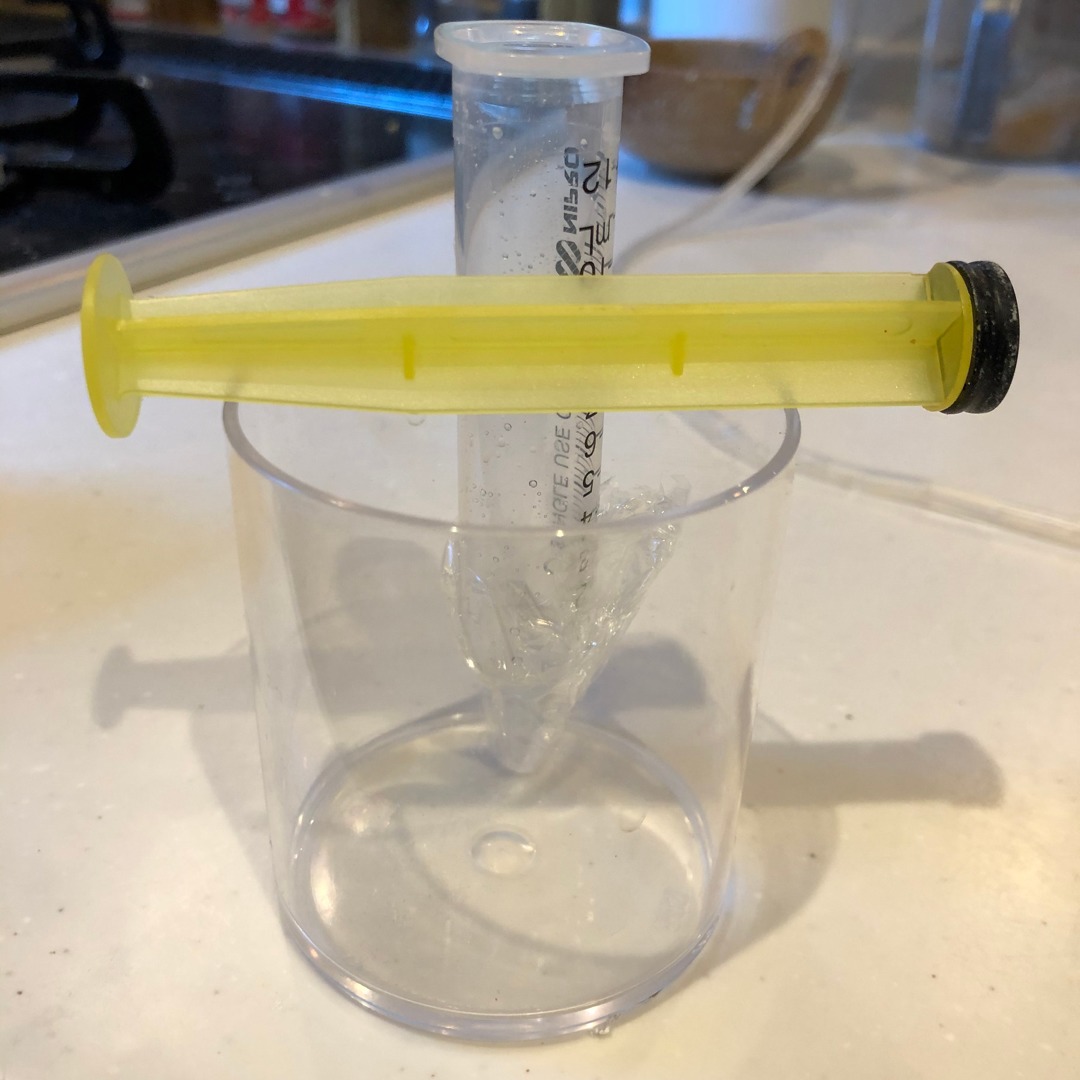

③ここに、薬を直接入れていきます。

※錠剤がある場合は先に錠剤を入れたほうが、

④シリンジに軽く蓋をし、先端を指で抑えながら(

⑤水を吸い上げ、薬を良く溶かします。

薬を飲ませる時は、

もしも泣いている場合は、呼吸に合わせて薬を飲ませます。

うちの子の場合、泣き声の終わり頃、

泣き声が終わるまで待ってしまうと、

まとめ

他の食材を使った場合、

うちの場合は甘いもの全般がしばらく(何年も)

食事(楽しみ)と薬(頑張ること)は分けるほうが、

薬を頑張った後のご褒美として、薬を飲んだあとに甘いものを食べさせ、口直しをする、というのが良いのかなと思います。

うちの子どもは持病でてんかんがあり、それを抑えるために、

また成長に伴って服薬の量も増えていき、薬を飲ませることが、

てんかん薬は少量でも効果が大きく変わってしまうため、

毎日毎日、試行錯誤しながら、どうにか薬を飲ませてきました。

2歳半で経鼻経管になってからは、

長男がだいぶ大変だったので、2人目3人目は楽勝!

お子さんによって、合う合わないもあると思いますので、

お子さんの服薬に苦労されている方がいましたら、

障害児育児は上手に福祉サービスを利用していくことで楽になります。

散髪や入浴も悩みの種ですが、我が家ではほとんどを福祉サービスに頼っていますよ。

また、障害児育児が辛いと感じる方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

スポンサーリンク